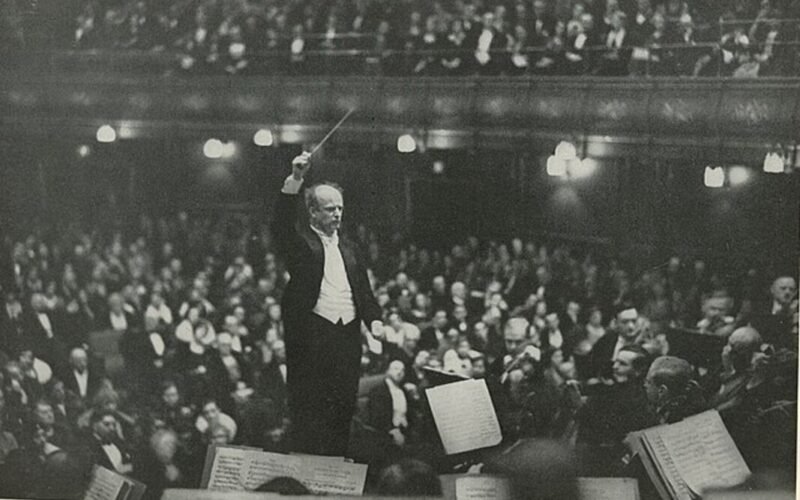

El caso de Wilhelm Furtwängler (1886-1954) es uno de los más fascinantes de la historia musical del siglo XX. George Steiner, gran aficionado, lo definió con razón como un «genio ambiguo». Hijo de una familia culturalmente patricia –su padre fue un prestigioso arqueólogo y su madre era pintora–, el joven Furtwängler inició una fulgurante carrera como director en las primeras décadas del siglo XX hasta llegar en 1922 al podio de la Filarmónica de Berlín, virtualmente la mejor del mundo, donde sucedió a Arthur Nikisch. Furtwängler fue conocido muy pronto por una sonoridad inconfundible –profunda, dilatada, de infinitos matices en su gradación de bóveda– y un estilo un tanto excéntrico. Los músicos le llamaban «la marioneta sobre la cuerda», por sus estrafalarios movimientos, su extraña técnica de batuta y el trance en el que parecía entrar cada vez que dirigía.

Su gran rival en los primeros tiempos fue Arturo Toscanini, que profesaba un culto estricto a la partitura, cuyas notas debían sonar de la misma manera en cualquier parte, escuela de la que surgiría Herbert von Karajan, que muy pronto, sobre todo a finales de la década de 1930, se convertiría en el gran contrincante joven de Furtwängler, en su némesis incluso. Para Furtwängler la música no era un fenómeno preconcebido, que pudiera objetivarse ni reducirse. Sus frecuentes y a veces sorprendentes cambios de tempo se explican por su concepción de la partitura como un resultado del aquí y ahora. Para él, el tempo no es una cuestión de velocidad, sino de riqueza o de pobreza, la condición espiritual gracias a la cual la variedad se reduce a unidad.

Su discípulo Sergiu Celibidache –que le sustituiría al frente de los berlineses entre 1945 y 1952, cuando el maestro sufrió un proceso de desnazificación– contaba siempre que la gran lección musical de su vida se la había dado Furtwängler. Al preguntarle un día por qué cambiaba de tempo a veces en una misma partitura, el director le contestó: «Es que depende de cómo suene. Si suena seco, voy más rápido. Si suena hondo, hay que ir más lento». La música se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Y un director debe atender, más allá de las indicaciones estenográficas del original, a los condicionantes acústicos del lugar donde se toca.

Celibidache también decía que Furtwängler había sido el único director que, sin saber explicarlo teóricamente, había aplicado los fundamentos de la ciencia fenomenológica: «Fue el único en desarrollar eso que en fenomenología se denomina ‘presión vertical’, y que es la suma de todos los factores que actúan sobre nosotros en el instante presente; y el único en percibir esta ‘presión vertical’ en relación con la ‘presión horizontal’ o suma de todos los factores que actúan igualmente en el instante presente, pero que no se producen en el instante presente. ¡La música consiste tan sólo en esta relación! Cuando estas dos dimensiones forman una unidad, el espíritu humano no puede dejar de sentirse atraído por ella. Esta unidad se trasciende rápidamente para transformarse en la siguiente unidad; se libera de la primera unidad para estar en disposición de recibir a la siguiente».

De hecho, Celibidache, tras la muerte de Furtwängler en 1954 y la inesperada elección de Karajan como titular de la Filarmónica de Berlín, huyó del mundanal ruido y se dispuso a sistematizar y teorizar todas las elecciones aprendidas de su maestro, a quien consideraba un enorme artista y un mal director, por su técnica caótica. Mientras Karajan se empleaba a fondo en desbastar el sonido Furtwängler de su orquesta, para imponer su particular lecho de Procusto en todas sus ejecuciones, Celibidache se dedicó a custodiar el legado de Furtwängler a través de una profunda reformulación de la técnica de dirección y la adaptación sui generis de la fenomenología de Husserl a la música.

Las grabaciones del alemán que nos han quedado son probablemente un vago recuerdo de lo que fueron sus interpretaciones, en algunos casos inigualadas, sobre todo en el caso de Beethoven –su novena de 1951 o su diabólica quinta de 1945, en la que parece escucharse el acecho del ejército rojo–, su Brahms –esa primera también del final de la guerra, de la que solo nos han quedado los tres primeros movimientos y cuyo pathos corta el aliento– o su Bruckner –aquella séptima cuyo adagio sonó en la radio alemana para anunciar la muerte de Hitler. Pero uno de los problemas de directores como Furtwängler o Celibidache, a diferencia de lo que ocurre con Karajan, es que gran parte de lo que hacían no quedaba registrado por el micrófono. En términos fenomenológicos, la grabación impide que el espíritu humano realice la epojé o reducción a unidad de la multiplicidad de los sonidos con el fin último de experimentar la libertad.

Hay una anécdota que ilustra muy bien lo que fue la personalidad de Furtwängler. Werner Thärichen trabajó a finales de la década de 1940 en la Filarmónica de Berlín como percusionista. Un día, en un ensayo con otro director, dedicó los frecuentes ratos muertos que le permitía su instrumento a estudiar, pero de pronto notó que la orquesta había cambiado de sonido, de golpe, sin que nada hubiera pasado aparentemente. ¿De dónde venía ese sonido nuevo, repentino y fascinante? Levantó la vista y distinguió al fondo la figura de Furtwängler quieto, sin hacer nada más que mirar. Su sola presencia irradiaba algo que inmediatamente influía en la sonoridad. Otro de los misterios del arte de la dirección.

Furtwängler fue por supuesto una figura controvertida por su vinculación con los nazis. Thomas Mann le reprochó en público y en privado que no se atreviera a romper con aquel régimen criminal. Él siempre arguyó que se quedó porque sus músicos le necesitaban y porque era más importante mantener el espíritu artístico en Alemania que en el exilio. Explicaciones que hoy nos suenan poco convincentes, por no decir repugnantes. Es verdad que ayudó a huir a varios músicos judíos y que se negó afiliarse al partido nazi, pero no puso reparos a la hora de tocar una novena de Beethoven, por lo demás extraordinaria, el día del cumpleaños del Führer. En la posguerra, fue sometido a un proceso de desnazificación durante el que defendió la limpieza de su actuación. Recientemente, sin embargo, han salido cartas en las que se prueba que Furtwängler, como tantos alemanes de las clases altas, consideraba que sus compatriotas no tenían ninguna responsabilidad con respecto a los horrores perpetrados por los nazis. Se trata de esa incapacidad para ponerse en el lugar del otro –un eclipse imaginativo, en el fondo– que Hannah Arendt denunció una y otra vez en el carácter germánico.

Además de director, Furtwängler fue también compositor, autor de tres sinfonías, un concierto para piano y algunas piezas de cámara. La relación de los directores con la composición es un capítulo muy interesante y revelador. Muchos grandes directores han sido compositores frustrados, como Otto Klemperer –autor de una ingente obra hoy olvidada– o el propio Celibidache, que escribió sinfonías y conciertos que se quedaron en el cajón. Sin embargo, como el propio Celibidache admitía, la práctica de la composición le había resultado indispensable para entender determinados aspectos de la dirección. Por otra parte, hay grandes compositores que han sido pésimos directores, como Stravinsky, incapaz de ejecutar debidamente sus propias partituras. Y por último ha habido excepciones como Leonard Bernstein, a quien ya debemos calificar sin ambages de genio. Bernstein fue un gran director, un excelente pianista y un magnífico compositor versátil y profético, además de un maravilloso divulgador. Su figura se agranda a medida que se disuelve el maniqueísmo ideológico del siglo XX.

El caso de Furtwängler es en ese sentido problemático. Sin ser un gran compositor, escribió sin embargo una gran sinfonía, la segunda, compuesta entre 1944 y 1947, es decir, en los peores años de su biografía. Estrenada por su autor en 1948, al frente de la Filarmónica de Berlín, la Segunda sinfonía en mi menor ha tenido una vida intermitente y discreta en el repertorio. Apreciada por algunos directores furtwänglerianos como Eugen Jochum o Daniel Barenboim, que hicieron grabaciones memorables de la misma –el primero con la Orquesta de la Radio Bávara, el segundo con la Sinfónica de Chicago–, ha sido también denostada como ejemplo de música anticuada y pomposa. Es la opinión por ejemplo de un crítico tan respetable como Norman Lebrecht. A mi juicio, en cambio, se trata de una obra maestra desconocida.

A sus 88 años, el director estonio Neeme Järvi –padre de Paavo, otro excelente director– acaba de publicar una grabación de la obra con la Sinfónica Nacional de Estonia que nos permite actualizar nuestro juicio. A menudo se suele despachar la pieza diciendo que es una muestra de tardoromanticismo trasnochado, a lo sumo un ejercicio postbruckneriano. Y es verdad que su arquitectura tiene la monumentalidad propia de una imaginación que se creyó imbatible, con cuatro movimientos largos, densos y ambiciosos. Hay en su composición un gusto muy bruckneriano por las escalas ascendentes y descendentes, que ponen en fuga el relato romántico. Pero más allá de estos indicios, se trata de una obra muy genuina, con fricciones atonales y elementos politonales que, tras la apariencia clásica y convencional, van deslizando señales de inseguridad con respecto a la estructura mayor.

El primer movimiento, Assai moderato, en forma de sonata, se inicia con un tema sombrío del fagot solista, secundado por los clarinetes, que se opone al pasaje lírico e inolvidable de los violines y las cuerdas. El conjunto se va trenzando a lo largo del movimiento como una especie de batalla sin cuartel que despliega un alarde compositivo admirable. En lugar de un adagio wagneriano, como hubiera sido de ley en la tradición tardoromántica, Furtwängler escribió a continuación un bello Andante semplice, construido como un diálogo entre las maderas y las cuerdas, que se van alternando en una especie de canto bucólico no exento de tensiones. El tercer movimiento, Allegro un poco moderato, es una delicia, tenso, rítmico, con fabulosos solos de flauta replicados por la trompa y las cuerdas. El último movimiento, Allegro langsam, de nuevo escrito en forma de sonata, parece buscar una apoteosis que sin embargo se derrumba una y otra vez, dejando el final abierto a una reconsideración crítica del conjunto.

Por la fecha de la composición, sería fácil concluir que esta sinfonía expresa las angustias y las contradicciones que su autor vivió durante la guerra. También podría interpretarse como la despedida de un mundo que se estaba acabando, el testimonio de una imaginación sinfónica en vías de extinción, algo avergonzada de sí misma, como si se riera de sus pretensiones y denunciara el horror que su sublimidad monumental trató de disimular. Pero como tantas veces en la música, carecemos de un contenido eidético paralelo que nos lo confirme. Lo único a lo que podemos aspirar es a vivir la experiencia que nos ofrece.

El caso de Wilhelm Furtwängler (1886-1954) es uno de los más fascinantes de la historia musical del siglo XX. George Steiner, gran aficionado, lo definió con

El caso de Wilhelm Furtwängler (1886-1954) es uno de los más fascinantes de la historia musical del siglo XX. George Steiner, gran aficionado, lo definió con razón como un «genio ambiguo». Hijo de una familia culturalmente patricia –su padre fue un prestigioso arqueólogo y su madre era pintora–, el joven Furtwängler inició una fulgurante carrera como director en las primeras décadas del siglo XX hasta llegar en 1922 al podio de la Filarmónica de Berlín, virtualmente la mejor del mundo, donde sucedió a Arthur Nikisch. Furtwängler fue conocido muy pronto por una sonoridad inconfundible –profunda, dilatada, de infinitos matices en su gradación de bóveda– y un estilo un tanto excéntrico. Los músicos le llamaban «la marioneta sobre la cuerda», por sus estrafalarios movimientos, su extraña técnica de batuta y el trance en el que parecía entrar cada vez que dirigía.

Su gran rival en los primeros tiempos fue Arturo Toscanini, que profesaba un culto estricto a la partitura, cuyas notas debían sonar de la misma manera en cualquier parte, escuela de la que surgiría Herbert von Karajan, que muy pronto, sobre todo a finales de la década de 1930, se convertiría en el gran contrincante joven de Furtwängler, en su némesis incluso. Para Furtwängler la música no era un fenómeno preconcebido, que pudiera objetivarse ni reducirse. Sus frecuentes y a veces sorprendentes cambios de tempo se explican por su concepción de la partitura como un resultado del aquí y ahora. Para él, el tempo no es una cuestión de velocidad, sino de riqueza o de pobreza, la condición espiritual gracias a la cual la variedad se reduce a unidad.

Su discípulo Sergiu Celibidache –que le sustituiría al frente de los berlineses entre 1945 y 1952, cuando el maestro sufrió un proceso de desnazificación– contaba siempre que la gran lección musical de su vida se la había dado Furtwängler. Al preguntarle un día por qué cambiaba de tempo a veces en una misma partitura, el director le contestó: «Es que depende de cómo suene. Si suena seco, voy más rápido. Si suena hondo, hay que ir más lento». La música se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Y un director debe atender, más allá de las indicaciones estenográficas del original, a los condicionantes acústicos del lugar donde se toca.

Celibidache también decía que Furtwängler había sido el único director que, sin saber explicarlo teóricamente, había aplicado los fundamentos de la ciencia fenomenológica: «Fue el único en desarrollar eso que en fenomenología se denomina ‘presión vertical’, y que es la suma de todos los factores que actúan sobre nosotros en el instante presente; y el único en percibir esta ‘presión vertical’ en relación con la ‘presión horizontal’ o suma de todos los factores que actúan igualmente en el instante presente, pero que no se producen en el instante presente. ¡La música consiste tan sólo en esta relación! Cuando estas dos dimensiones forman una unidad, el espíritu humano no puede dejar de sentirse atraído por ella. Esta unidad se trasciende rápidamente para transformarse en la siguiente unidad; se libera de la primera unidad para estar en disposición de recibir a la siguiente».

De hecho, Celibidache, tras la muerte de Furtwängler en 1954 y la inesperada elección de Karajan como titular de la Filarmónica de Berlín, huyó del mundanal ruido y se dispuso a sistematizar y teorizar todas las elecciones aprendidas de su maestro, a quien consideraba un enorme artista y un mal director, por su técnica caótica. Mientras Karajan se empleaba a fondo en desbastar el sonido Furtwängler de su orquesta, para imponer su particular lecho de Procusto en todas sus ejecuciones, Celibidache se dedicó a custodiar el legado de Furtwängler a través de una profunda reformulación de la técnica de dirección y la adaptación sui generis de la fenomenología de Husserl a la música.

Las grabaciones del alemán que nos han quedado son probablemente un vago recuerdo de lo que fueron sus interpretaciones, en algunos casos inigualadas, sobre todo en el caso de Beethoven –su novena de 1951 o su diabólica quinta de 1945, en la que parece escucharse el acecho del ejército rojo–, su Brahms –esa primera también del final de la guerra, de la que solo nos han quedado los tres primeros movimientos y cuyo pathos corta el aliento– o su Bruckner –aquella séptima cuyo adagio sonó en la radio alemana para anunciar la muerte de Hitler. Pero uno de los problemas de directores como Furtwängler o Celibidache, a diferencia de lo que ocurre con Karajan, es que gran parte de lo que hacían no quedaba registrado por el micrófono. En términos fenomenológicos, la grabación impide que el espíritu humano realice la epojé o reducción a unidad de la multiplicidad de los sonidos con el fin último de experimentar la libertad.

Hay una anécdota que ilustra muy bien lo que fue la personalidad de Furtwängler. Werner Thärichen trabajó a finales de la década de 1940 en la Filarmónica de Berlín como percusionista. Un día, en un ensayo con otro director, dedicó los frecuentes ratos muertos que le permitía su instrumento a estudiar, pero de pronto notó que la orquesta había cambiado de sonido, de golpe, sin que nada hubiera pasado aparentemente. ¿De dónde venía ese sonido nuevo, repentino y fascinante? Levantó la vista y distinguió al fondo la figura de Furtwängler quieto, sin hacer nada más que mirar. Su sola presencia irradiaba algo que inmediatamente influía en la sonoridad. Otro de los misterios del arte de la dirección.

Furtwängler fue por supuesto una figura controvertida por su vinculación con los nazis. Thomas Mann le reprochó en público y en privado que no se atreviera a romper con aquel régimen criminal. Él siempre arguyó que se quedó porque sus músicos le necesitaban y porque era más importante mantener el espíritu artístico en Alemania que en el exilio. Explicaciones que hoy nos suenan poco convincentes, por no decir repugnantes. Es verdad que ayudó a huir a varios músicos judíos y que se negó afiliarse al partido nazi, pero no puso reparos a la hora de tocar una novena de Beethoven, por lo demás extraordinaria, el día del cumpleaños del Führer. En la posguerra, fue sometido a un proceso de desnazificación durante el que defendió la limpieza de su actuación. Recientemente, sin embargo, han salido cartas en las que se prueba que Furtwängler, como tantos alemanes de las clases altas, consideraba que sus compatriotas no tenían ninguna responsabilidad con respecto a los horrores perpetrados por los nazis. Se trata de esa incapacidad para ponerse en el lugar del otro –un eclipse imaginativo, en el fondo– que Hannah Arendt denunció una y otra vez en el carácter germánico.

Además de director, Furtwängler fue también compositor, autor de tres sinfonías, un concierto para piano y algunas piezas de cámara. La relación de los directores con la composición es un capítulo muy interesante y revelador. Muchos grandes directores han sido compositores frustrados, como Otto Klemperer –autor de una ingente obra hoy olvidada– o el propio Celibidache, que escribió sinfonías y conciertos que se quedaron en el cajón. Sin embargo, como el propio Celibidache admitía, la práctica de la composición le había resultado indispensable para entender determinados aspectos de la dirección. Por otra parte, hay grandes compositores que han sido pésimos directores, como Stravinsky, incapaz de ejecutar debidamente sus propias partituras. Y por último ha habido excepciones como Leonard Bernstein, a quien ya debemos calificar sin ambages de genio. Bernstein fue un gran director, un excelente pianista y un magnífico compositor versátil y profético, además de un maravilloso divulgador. Su figura se agranda a medida que se disuelve el maniqueísmo ideológico del siglo XX.

El caso de Furtwängler es en ese sentido problemático. Sin ser un gran compositor, escribió sin embargo una gran sinfonía, la segunda, compuesta entre 1944 y 1947, es decir, en los peores años de su biografía. Estrenada por su autor en 1948, al frente de la Filarmónica de Berlín, la Segunda sinfonía en mi menor ha tenido una vida intermitente y discreta en el repertorio. Apreciada por algunos directores furtwänglerianos como Eugen Jochum o Daniel Barenboim, que hicieron grabaciones memorables de la misma –el primero con la Orquesta de la Radio Bávara, el segundo con la Sinfónica de Chicago–, ha sido también denostada como ejemplo de música anticuada y pomposa. Es la opinión por ejemplo de un crítico tan respetable como Norman Lebrecht. A mi juicio, en cambio, se trata de una obra maestra desconocida.

A sus 88 años, el director estonio Neeme Järvi –padre de Paavo, otro excelente director– acaba de publicar una grabación de la obra con la Sinfónica Nacional de Estonia que nos permite actualizar nuestro juicio. A menudo se suele despachar la pieza diciendo que es una muestra de tardoromanticismo trasnochado, a lo sumo un ejercicio postbruckneriano. Y es verdad que su arquitectura tiene la monumentalidad propia de una imaginación que se creyó imbatible, con cuatro movimientos largos, densos y ambiciosos. Hay en su composición un gusto muy bruckneriano por las escalas ascendentes y descendentes, que ponen en fuga el relato romántico. Pero más allá de estos indicios, se trata de una obra muy genuina, con fricciones atonales y elementos politonales que, tras la apariencia clásica y convencional, van deslizando señales de inseguridad con respecto a la estructura mayor.

El primer movimiento, Assai moderato, en forma de sonata, se inicia con un tema sombrío del fagot solista, secundado por los clarinetes, que se opone al pasaje lírico e inolvidable de los violines y las cuerdas. El conjunto se va trenzando a lo largo del movimiento como una especie de batalla sin cuartel que despliega un alarde compositivo admirable. En lugar de un adagio wagneriano, como hubiera sido de ley en la tradición tardoromántica, Furtwängler escribió a continuación un bello Andante semplice, construido como un diálogo entre las maderas y las cuerdas, que se van alternando en una especie de canto bucólico no exento de tensiones. El tercer movimiento, Allegro un poco moderato, es una delicia, tenso, rítmico, con fabulosos solos de flauta replicados por la trompa y las cuerdas. El último movimiento, Allegro langsam, de nuevo escrito en forma de sonata, parece buscar una apoteosis que sin embargo se derrumba una y otra vez, dejando el final abierto a una reconsideración crítica del conjunto.

Por la fecha de la composición, sería fácil concluir que esta sinfonía expresa las angustias y las contradicciones que su autor vivió durante la guerra. También podría interpretarse como la despedida de un mundo que se estaba acabando, el testimonio de una imaginación sinfónica en vías de extinción, algo avergonzada de sí misma, como si se riera de sus pretensiones y denunciara el horror que su sublimidad monumental trató de disimular. Pero como tantas veces en la música, carecemos de un contenido eidético paralelo que nos lo confirme. Lo único a lo que podemos aspirar es a vivir la experiencia que nos ofrece.

Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE