Finales de 1808, el joven oficial de estado mayor francés Jean-Baptiste-Antoine-Marcellin de Marbot, a la sazón edecán del mariscal Lannes y luego barón y general, parte de Tudela con unos despachos y cerca de Tarazona, escoltado por dos húsares del 2º regimiento (de Chamborant), descubre los cadáveres de dos soldados franceses asesinados y desnudos (los identifica por los chacós a su lado). A poca distancia, “apercibimos algo horrible: ¡un joven oficial del 10º de Cazadores a Caballo, vestido aún con el uniforme, clavado por manos y pies en la puerta de una granja!”. Marbot continúa en sus memorias (Castalia, 2008) describiendo una escena digna de las guerras apaches, apartado La venganza de Ulzana: “El desgraciado estaba cabeza abajo, y debajo se había encendido una fogata. Felizmente para él sus tormentos habían acabado, pues estaba muerto”. Seguidamente, el oficial y sus dos húsares se enfrentan a siete u ocho españoles, dos de ellos montados. Matan a varios y capturan a dos, heridos, “un capuchino montado sobre el caballo del pobre teniente de Cazadores, cuya cartuchera se había colgado del cuello, y un campesino instalado sobre una mula, llevando a la espalda las ropas de los dos desgraciados soldados encontrados muertos”. Marbot recuerda la orden de Emperador que prescribía “terminantemente” que se fusilase sobre el terreno a todo español “no militar” que se cogiese con las armas en la mano. Consecuentemente, los dos húsares “pasaron al monje y al campesino por las armas” al grito de “¡Ah, no conocéis a los de Chamborant!”.

El historiador Antonio J. Carrasco ofrece en su último libro una nueva y realista visión de la insurgencia española contra Napoleón y destaca su papel en la victoria sobre los franceses

El historiador Antonio J. Carrasco ofrece en su último libro una nueva y realista visión de la insurgencia española contra Napoleón y destaca su papel en la victoria sobre los franceses

Finales de 1808, el joven oficial de estado mayor francés Jean-Baptiste-Antoine-Marcellin de Marbot, a la sazón edecán del mariscal Lannes y luego barón y general, parte de Tudela con unos despachos y cerca de Tarazona, escoltado por dos húsares del 2º regimiento (de Chamborant), descubre los cadáveres de dos soldados franceses asesinados y desnudos (los identifica por los chacós a su lado). A poca distancia, “apercibimos algo horrible: ¡un joven oficial del 10º de Cazadores a Caballo, vestido aún con el uniforme, clavado por manos y pies en la puerta de una granja!”. Marbot continúa en sus memorias (Castalia, 2008) describiendo una escena digna de las guerras apaches, apartado La venganza de Ulzana: “El desgraciado estaba cabeza abajo, y debajo se había encendido una fogata. Felizmente para él sus tormentos habían acabado, pues estaba muerto”. Seguidamente, el oficial y sus dos húsares se enfrentan a siete u ocho españoles, dos de ellos montados. Matan a varios y capturan a dos, heridos, “un capuchino montado sobre el caballo del pobre teniente de Cazadores, cuya cartuchera se había colgado del cuello, y un campesino instalado sobre una mula, llevando a la espalda las ropas de los dos desgraciados soldados encontrados muertos”. Marbot recuerda la orden de Emperador que prescribía “terminantemente” que se fusilase sobre el terreno a todo español “no militar” que se cogiese con las armas en la mano. Consecuentemente, los dos húsares “pasaron al monje y al campesino por las armas” al grito de “¡Ah, no conocéis a los de Chamborant!”.

El episodio concentra significativamente muchas de las características (y tópicos) de la lucha entre franceses y guerrilleros españoles durante la Guerra de Independencia: un correo imperial (fueron algunas de las víctimas más habituales de la guerrilla, patearse España a lo pony express era muy peligroso), religiosos entre los partisanos, violencia extrema, enfrentamiento sin cuartel, crueldad atroz. Ofrece, claro, la visión francesa, caracterizada por la idea de la barbarie —bagbagie— de los irregulares españoles, presentados como despiadados brigands, bandidos, que medran en medio del caos de la guerra ajenos a las reglas que han de regir un conflicto civilizado y practicando un salvajismo irracional. “Los franceses creían a pies juntillas que la población española entera, un pueblo hostil, cruel y extraño, los odiaba, vivían con el temor de no saber quién era el enemigo, la incertidumbre de que el ataque de la petite guerre podía venir de cualquier lado en cualquier momento”, explica el historiador Antonio J. Carrasco, autor de Guerrilla, una historia nueva de la Guerra de Independencia (Desperta Ferro, 2025), un estudio completísimo e iluminador del fenómeno de los guerrilleros en la contienda contra Napoleón en España. El libro viene a sumarse a una bibliografía relativamente escasa en la que el propio Carrasco destaca España contra Napoleón, de Charles J. Esdaile (Edhasa, 2006), un autor con cuya interpretación más bien negativa de la guerrilla no coincide.

Carrasco (Madrid, 57 años), doctor en Historia Contemporánea por la Complutense de Madrid y especialista en la insurgencia en el periodo 1808-1814, advierte que Marmot —que también describe cómo tres veteranos granaderos de la Guardia se levantan la tapa de los sesos con sus propios fusiles para no caer en manos de los campesinos— ”no es especialmente fiable y escribía de cara a la galería” (no en balde, recuerda, se basó en él Arthur Conan Doyle para crear a su ficticio brigadier Gerard, el bravucón y aventurero beau sabreurnapoleónico). “Ese tipo de memorias de veteranos se escribían para obtener muchas ventas y por ello contienen muchas exageraciones, sexo y atrocidades; además hay que tener en cuenta cómo funciona la memoria, que tiende a aumentar el horror de lo vivido. ¿Significa ello que no pasaran cosas semejantes en la Guerra de Independencia? No, pero no era lo normal, la violencia era práctica y rápida, pocas veces elaborada y gratuita. Lo habitual no era encontrar torturas horribles y escenarios macabros. Lo que se ve de verdad es violencia vulgar, si puede decirse así. Y crueldad funcional. Prisioneros que no pueden seguir el ritmo de marcha y se los aparta y liquida de un tiro; represalias, ejecuciones sumarias (la guerrilla se ensañaba especialmente además de con los soldados franceses con los civiles españoles partidarios de José Bonaparte). Pero no esas cosas grotescas tomadas directamente de la novela gótica» (El monje, de M. G. Lewis, se publicó en 1796).

El historiador cita el caso del general francés Jean-Berdtrand-Gaspard René asesinado en agosto de 1808. “El relato de su muerte fue aderezándose: empalado, quemado vivo por los guerrilleros, sumergido en un caldero de aceite hirviendo, e incluso descuartizado después de ver cómo violaban y mataban a su esposa y cortaban en dos a su bebé de pocos meses. La evidencia sin embargo apunta a que los crímenes, de unos y otros, en el contexto de la insurgencia española, fueron en realidad bastante prosaicos, inmediatos, pedestres y sin imaginación, aburridamente monótonos, triviales incluso: fusilamientos, ahorcamientos, apaleamientos, muerte a bayonetazos, acuchillamientos, apedreamientos. Se hacía de la forma más económica y eficiente posible. Tenemos el ejemplo de Buruchuri, antiguo bandolero convertido en partisano e infame por su ferocidad, pero que cuando en 1809 asesinó a sus prisioneros no se anduvo con florituras: hizo degollar a los oficiales y al resto los despeñó en una sima; muy práctico y rápido, hay que recordar que el enemigo andaba siempre cerca y había que despachar sin detenerse mucho”.

Carrasco añade que ciertamente encontramos casos atroces, como quemarle los pies a un arriero para obtener información, descuartizar a un agente doble (tras fusilarlo) para exhibir los restos como advertencia en distintos sitios, ejecutar rehenes y prisioneros; pero todo muy pragmático.

¿Entonces lo de Goya, que ha configurado tanto el imaginario de la Guerra de Independencia en su faceta más cruel? “Su impacto no es en la idea de la guerrilla sino de la resistencia popular, la carga de los mamelucos, los fusilamientos del 3 de mayo… Goya ilustra la violencia de la guerra pero muy poca de su producción está específicamente dedicada a la guerrilla. En los Desastres de la guerra hay imágenes terribles de cuerpos torturados que han trasmitido la idea de que la guerra de España fue excepcional por su crueldad. La realidad, insisto, era más banal, aunque ello no quiere decir que fuera más amable. En todo caso, además, las mutilaciones de soldados franceses que representa no sabemos si son obra de guerrilleros o de civiles”. Carrasco admite que la guerrilla creo un contexto muy violento por su propia actividad impredecible que sacaba de quicio a los franceses y desataba una espiral de más violencia y represalias.

Otro que ha contribuido a dar forma a nuestro imaginario de la Guerra de Independencia y la guerrilla, en un formato distinto a Goya, es el bandolero Curro Jiménez, cuyas actividades en la sierra de Ronda durante la ocupación francesa reflejaban características de la vida de los insurgentes. De hecho, hubo trasvase a menudo entre bandidos y guerrilleros. “Curro Jiménez ha sido muy negativo, ha ofrecido una imagen muy distorsionada: desde luego la guerrilla no eran como esos cuatro colegas estilo el Equipo A que muestra la serie. No, la guerrilla, aunque hubiera partidas de poca gente, era cosa de miles de hombres muy bien organizados y que tocaron mucho las narices a los franceses. No era ese puñado de amigos fuera de la ley como el Algarrobo, el Estudiante y Curro. Tenemos episodios como el ataque con gran éxito de partisanos en 1811 a un convoy del mariscal Masséna de 150 vehículos con una escolta de mil seiscientos cincuenta hombres, entre ellos elementos de la Joven Guardia y dragones. Los guerrilleros no eran simples bandas sino fuerzas bien organizadas capaces de derrotar a fuerzas importantes de tropas regulares. En la serie —hago un esfuerzo por recordarla— hay muchos errores, de vestuario, de actividades. Desaparece el ejército regular, no salen las autoridades patrióticas. Curro se mueve entre el mundo del bandolerismo y la justicia y el patriotismo. Es cierto que fue una serie hecha con cuatro perras y no se le puede pedir peras al olmo. Hay que decir también que era entretenida y que no hay publicidad mala: todo lo que sirva para atraer a la gente a la Historia puede llevarla luego a cosas más académicas, y Curro Jiménez, algunas de cuyas aventuras eran contra los invasores franceses, sirvió para que muchos se hicieran conscientes de la existencia de los guerrilleros”.

Carrasco, que ha dedicado treinta años de su vida a las guerrillas, aborda en su libro multitud de temas, incluida la conciencia de Napoleón de la gravedad de la lucha partisana en el avispero español y su planteamiento muy duro de la contrainsurgencia, heredero de la experiencia adquirida por la Francia republicana e incluso antes (las guerras en América del Norte) en conflictos como la revuelta de la Vendée; el papel de los británicos abasteciendo a los partisanos y buscando controlarlos o “domesticarlos” (como hacían también las autoridades civiles y militares españolas), su forma de pelear o el rol de las mujeres en las partidas (hubo mujeres guerrilleras como Justa Jiménez o Francisca de Paula de la Puerta que incluso solicitó permiso a la Junta de Extremadura para organizar su propia partida). Examina y revisa la figura del guerrillero que ha sido retratado habitualmente, deplora, “como figura secundaria o tropo literario” (bandolero, héroe, patriota, rebelde, revolucionario). Y resigue las distintas fases de la lucha partisana, desde que la insurgencia comienza a tomar forma (variada) hasta que la actividad de la guerrilla “se consolida e integra como parte fundamental de la estrategia patriótica” y las partidas pasan de ser para los franceses un problema de orden público a una seria amenaza operacional y estratégica.

Probablemente lo que sorprenderá a muchos lectores, además de la denominación de “corso terrestre” para las actividades guerrilleras o que una partida se denominara “húsares francos de Consuegra”, es descubrir el enorme peso que tuvieron las fuerzas guerrilleras y la dimensión táctica de estas en la Guerra de Independencia, más allá de la continua presión psicológica de las emboscadas y escaramuzas.

Carrasco advierte contra el “presentismo” que hace que se extrapole al pasado nuestra visión del presente y que ha provocado que se aborde a la guerrilla española contra los franceses con planteamientos marxistas y bajo la imagen de los conflictos de descolonización, Vietnam o el Libro rojo de Mao. “La guerrilla es una forma de hacer la guerra que vemos en momentos históricos pero la de la Guerra de Independencia tiene características propias”, apunta. “No es un movimiento homogéneo, no hay una única guerrilla, se actúa de maneras diferentes según la zona. En algunos casos se inspiran en instituciones locales como el somatén catalán o las alarmas gallegas. Vemos una gran espontaneidad y una gran extensión del movimiento que se da en todas las zonas ocupadas. Las partidas partisanas tienen vidas propias, algunas desaparecen y otras devienen unidades regulares. El Ejército español trata de controlarlas y sujetarlas a la disciplina a través de distintos canales, y algunas se desmadran”.

En cuanto a las motivaciones de los guerrilleros, podían ser muy variadas, pero el historiador recalca que los combatientes irregulares no eran los bandidos y malhechores que ha querido ver la historiografía revisionista, “y no era menos patriota el Empecinado que Nelson, que también se embolsaba el dinero de las presas que capturaba”. Los franceses los descalificaban genéricamente como brigands de la misma manera, señala el estudioso, que ahora se llama terrorista al insurgente afgano que pone una bomba en una carretera. Demonizarlos permitía represalias legítimas. Es cierto que la frontera era muy gris y a veces bandoleros se hacían pasar por guerrilleros.

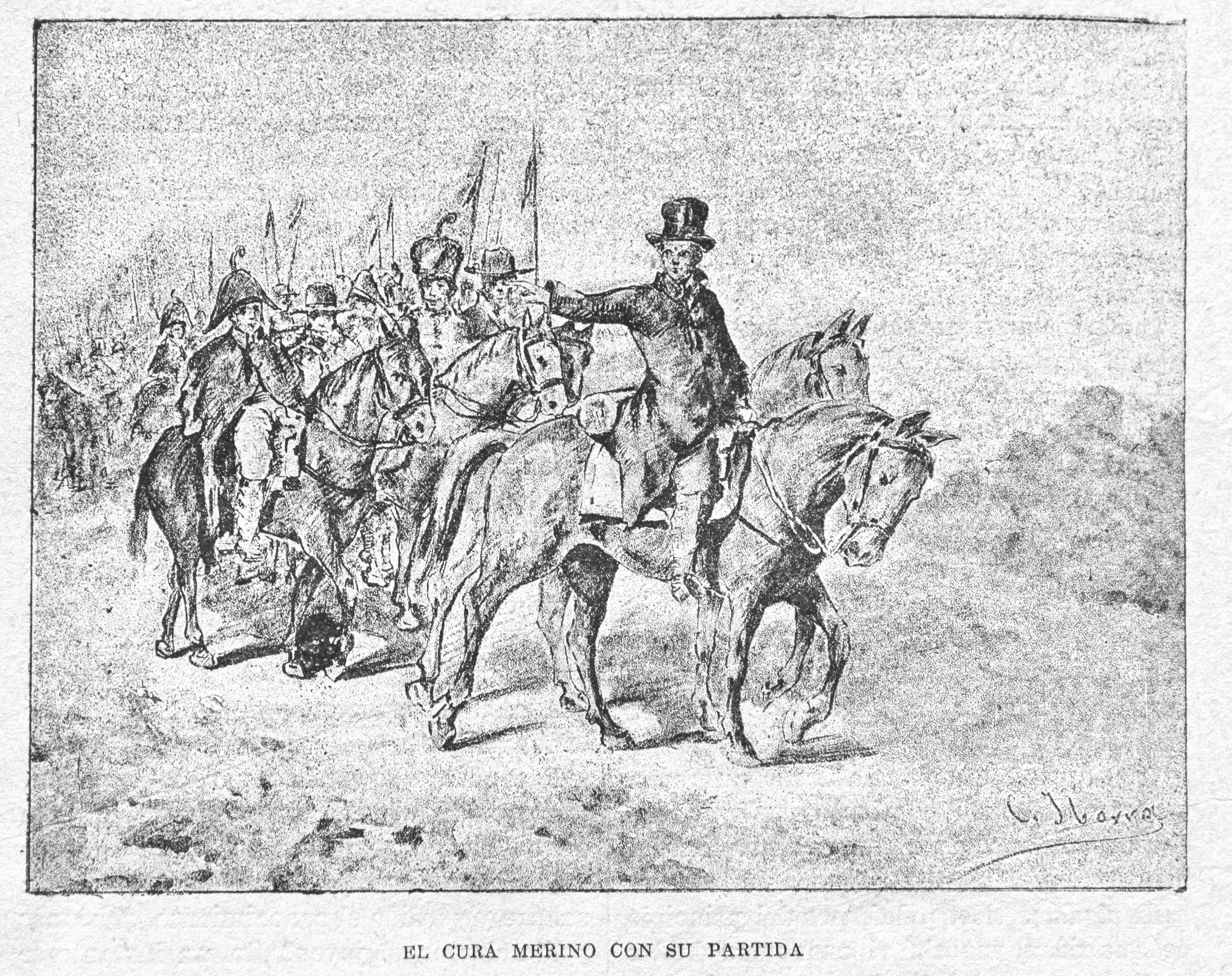

Por lo que hace a los religiosos guerrilleros, Carrasco recoge los casos de muchos de ellos (el cura Merino, fray Julián de Delicias alias el Capuchino, cuya partida capturó a un general…), pero matiza que también los hubo josefinos (partidarios de José I) y que los párrocos tuvieron un papel importante en el diálogo entre las fuerzas invasoras y los insurgentes.

El historiador habla de grandes unidades guerrilleras capaces de enfrentarse a los imperiales en campo abierto y que recuerdan a las divisiones de partisanos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. “Se parecen en la importancia militar, al final esas grandes formaciones de enorme experiencia, letales, no es que colaboren con el Ejército regular, es que ya son Ejército regular”. Carrasco no duda en afirmar que hubo partidas que “llegaron a convertirse en algunas de las mejores unidades del Ejército español”.

¿Se hubiera ganado la Guerra de Independencia sin los guerrilleros? “¿Quién ganó las guerras napoleónicas?, pues todos los enemigos de Napoleón. Si sacas uno de los elementos de la ecuación de la guerra en España todo cambia. ¿Ganó la guerrilla la Guerra de Independencia? No, pero es una de las variables fundamentales. Uno de los pilares en los que se asentó la victoria aliada en España. Sin ella, que estorbó tanto las comunicaciones y el control francés —no es lo mismo sojuzgar un país a caballo que con helicópteros o drones—, posiblemente Napoleón hubiera podido consolidar su dominio y la monarquía de su hermano José. Solo podemos especular con qué hubiera supuesto eso para Europa y el mundo”.

En su libro, Carrasco apunta algo muy perturbador: el eco que tuvo la Guerra de la Independencia en la Guerra Civil. “Esa influencia es obvia en la primera guerra carlista, en la que combatieron muchos guerrilleros veteranos de la de Independencia. Lo que vemos, en cuanto a la Guerra Civil, es que entonces, en 1808, se rompe un tabú, se introduce un grado de violencia política y de guerra sin cuartel que lleva a crear bandos irreconciliables, que se justifican no ya por una legitimidad dinástica sino por la lealtad a la patria. Las diferencias políticas se vuelven existenciales y se puede tachar al otro de traidor o mal español y tratarlo en consecuencia”.

Con pocas excepciones como El húsar, de Arturo Pérez-Reverte, la narrativa española no se ha acercado con éxito a la Guerra de Independencia y el fenómeno de la guerrilla. Carrasco considera que desde los Episodios Nacionales de Galdós no hay una gran obra y lamenta que no tengamos una Guerra y paz de nuestro enfrentamiento con Napoleón o al menos una La batalla de Patrick Rambaud (Booket, 2003).

Una coda curiosa de Guerrilla es que sin la Guerra de Independencia no es que no existiría el libro sino su propio autor: Carrasco desciende por parte de padre de un soldado francés que desertó en 1809, fue escondido por una familia española y acabó casándose con una mujer del país.

Feed MRSS-S Noticias